검색 결과

'이장욱' 대한 검색결과 (도서 9권 독후감 20건)

-

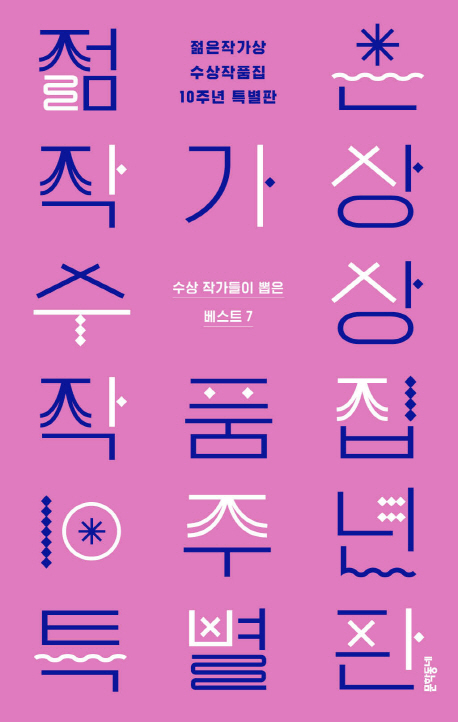

- 젊은작가상 수상작품집 10주년 특별판 (수상작가들이 뽑은 베스트 7)

- 편혜영^김애란^손보미^이장욱^윤성희관련독후감 1건

- 한국소설의 내일을 담당할 젊은 작가들의 젊은 소설! 한 해 동안 발표한 중단편소설 중 빛나는 성취를 보여준 작품에 수여하는 문학동네 젊은작가상. 2010년 제정된 ‘젊은작가상’은 열정과 패기로 충만한 한국 문단의 젊은 작가들을 대상으로, 등단 십 년 이내의 작가들로 제한하여 그동안 집중적으로 조명되지 않은 개성에 주목해 매해 일곱 편의 수상작을 선정해왔다. 『젊은작가상 수상작품집 10주년 특별판』은 올해로 10주년을 맞이한 젊은작가상의 성취와 취지를 알리고, 그동안의 수상작을 새로이 조명하기 위해 선보이는 작품집으로, 젊은작가상 10년의 풍성한 결실을 만나볼 수 있다. 1회부터 10회까지 총 43명의 역대 수상 작가에게 1회부터 9회까지의 63편의 수상작 가운데 가장 좋아하는 작품 3편을 추천받아 가장 많은 추천을 받은 7편의 작품을 묶었다. 독보적인 스타일로 믿고 읽는 작가로 자리매김한 편혜영, 김애란, 이장욱, 황정은부터 한국문학의 새로운 아이콘으로 떠오른 손보미, 정지돈, 강화길까지 한 번에 만나보기 어려운 7명의 작가들의 작품이 소설 읽기의 즐거움을 선사해준다.

-

- 체스의 모든 것 (2017 제62회 현대문학상 수상소설집)

- 김금희|권여선|김애란|안보윤|이기호|이장욱|조현|최정화관련독후감 1건

- 2017 현대문학상 수상소설집 『체스의 모든 것』. 반세기의 전통과 권위를 자랑하는 현대문학이 제정한 ‘현대문학상’ 수상작을 만날 수 있다. 지난 한 해 동안 각종 문예지를 통해 발표된 중ㆍ단편 소설 중에서 후보작들을 골라, 심사를 거친 후 가장 뛰어난 작품을 선정하였다. 제62회 ‘현대문학상’은...

-

- 침묵의 미래 (2013 제37회 이상문학상 작품집)

- 김애란|함정임|이평재|천운영|편혜영|손홍규|이장욱|염승숙|김이설관련독후감 9건

- 한 해 동안 발표된 중.단편소설을 결산하는 '이상문학상'의 37번째 작품집. 제37회 대상 수상작은 김애란의 <침묵의 미래>로 선정되었다. 김애란은 등단 이후 십여 년 동안 특유의 감각과 문체를 통해 일상적 삶의 어두움을 걷어내고 그 명랑성의 의미를 새롭게 조명하는 화제작들을 내놓은 바 있...

-

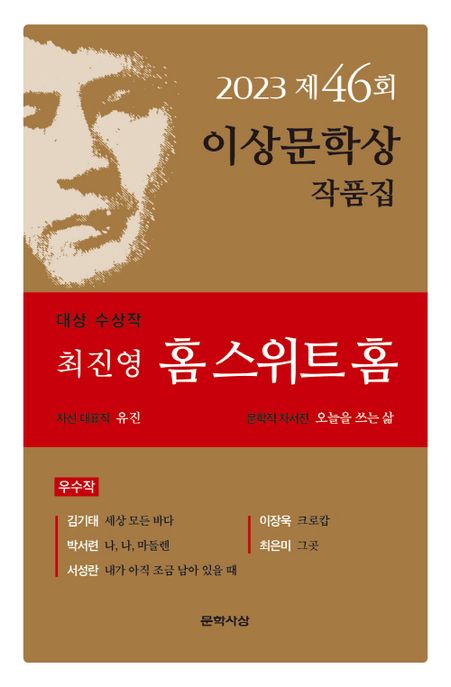

- 홈 스위트 홈(제46회 이상문학상 작품집 2023년) (2023년 제46회 이상문학상 작품집)

- 최진영^김기태^박서련^서성란^이장욱관련독후감 1건

- 소설가 최진영 2023년 제46회 이상문학상 대상 수상! 1977년 1회를 시작으로 문학사에서 중요한 작가와 작품을 주목해 선정했던 이상문학상이 어느덧 46회를 맞이하게 되었다. 2023년 제46회 이상문학상 심사위원회(권영민ㆍ구효서ㆍ김종욱ㆍ윤대녕ㆍ전경린)는 한 해 동안 국내에 발표된 중ㆍ단편소설을 엄선하여 가장 많은 지지를 얻었던 최진영의 「홈 스위트 홈」을 대상 수상작으로 선정했다. 제46회 이상문학상 작품집에는 대상 수상작 「홈 스위트 홈」과 최진영의 자선 대표작 「유진」 외에도 5편의 우수작이 수록돼 있다. 이들 모두가 소설의 구성적 완결성과 독특한 기법이 돋보였고 특히 코로나19 팬데믹 이후 벌어진 재난 상황과 위험사회의 징후를 밝혀내는 작품들도 눈에 띄었다. 우수작은 다음과 같다. (가나다 순) ㆍ 김기태 「세상 모든 바다」 ㆍ 박서련 「나, 나, 마들렌」 ㆍ 서성란 「내가 아직 조금 남아 있을 때」 ㆍ 이장욱 「크로캅」 ㆍ 최은미 「그곳」 ◈ 대상 수상작 「홈 스위트 홈」 줄거리 주인공 ‘나’는 말이 되지 않는 것을 믿는다. 이를테면 시간은 과거, 현재, 미래로 나뉘는 것이 아니라, 하나의 무언가가 폭발해 파편적으로 공존한다고 믿는다. ‘나’는 분명히 일어난 적 있으나 아무도 모르는 일에 대해 자주 생각한다. ‘나’가 기억하는 최초의 집에는 우물이 있었다. 얼마 뒤 ‘나’는 그 집을 떠났고, 새로 이사 온 사람들은 기와집을 허물어 벽돌집을 짓고 우물을 메워 마당에 잔디를 깔았다. ‘나’가 기억하는 최초의 집은 그렇게 사라졌다. 시간이 흘러 그 집 앞을 지나던 ‘나’는 엄마에게 기와집과 우물에 대해 떠오른 기억을 말한다. 엄마는 놀라며 ‘내’가 그 집을 기억하는 건 말이 안 된다고 답한다. 그러나 ‘나’는 분명히 기억하며, ‘나’의 기억은 ‘나’의 선택이 아닌 기억이 ‘나’를 선택해 남아 있는 것 같다고 느낀다. ‘나’는 연인인 어진과 동거를 하고 있다. 동거 생활한 지 삼 년째에 ‘나’와 어진은 위기를 맞는다. 바쁜 일상에 치여 힘겨워하는 어진과 그런 어진의 짜증에 ‘나’도 지쳤기 때문이다. ‘나’와 어진은 이별을 선택하는 대신 주변 환경을 바꾸기로 결심하고, 충남 보령의 작은 빌라로 이사한다. 앞뒤 창으로 계절마다 색이 변하는 뒷동산과 구름처럼 희뿌연 해수면이 보이는 새로운 집에서 잃어버리는 여유를 되찾아 간다. 어진은 직장을 옮기고, 프리랜서인 ‘나’는 작업 시간을 조정하며 고되었던 일상을 환기한다. 그러나 어진과의 결혼을 앞둔 무렵, ‘나’는 암 진단을 받는다. ‘나’는 항암 치료를 끝냈지만 일 년이 지나기도 전에 암이 재발한다. 의사는 3차 재발을 경계해야 한다고 말한다. ‘나’는 암 진단을 받은 것이 오로지 ‘나’의 잘못 때문이라고 생각한다. 고통이 심할 땐 차라리 죽는 게 낮겠다는 생각을 할 정도였던 ‘나’는 병원 로비에서 누군가의 말을 듣고 멈춰 선다. 아직 젊은 사람이 어떻게 살았기에 그런 병에 걸렸느냐는, 딱하다는 듯 혀를 차며 아픈 사람에게 책임을 묻는 중년 남녀의 대화였다. ‘나’는 집으로 돌아가고 싶다고 생각한다. 하지만 ‘내’가 돌아가고 싶은 곳은 어디에도, 아직 없다. ‘나’는 그간 암이 재발할 수도 있다는 가능성을 외면했던 것과 다르게, 그 가능성을 직면하고 직접 미래를 선택하기로 결심한다. 그리고 돌아가고 싶은 그 ‘집’을 직접 짓기로 한다. 그곳에서 비 오는 날 부추전을 만들어 먹을 거라는 미래를 기억하면서. ‘나’는 엄마와 함께 폐가를 수리하며 ‘내’가 기억하는 집을 완성한다. 이삿짐을 옮기기 전 집을 바라보며 앞으로 펼쳐질 ‘나’의 미래 역시 기억한다. 폭우의 빗방울 하나, 폭설의 눈 한 송이, 해변의 모래알 하나가 모여 단단해질 ‘나’의 스위트 홈을 말이다.

문서 초안을 생성해주는 EasyAI

이전10개

이전10개