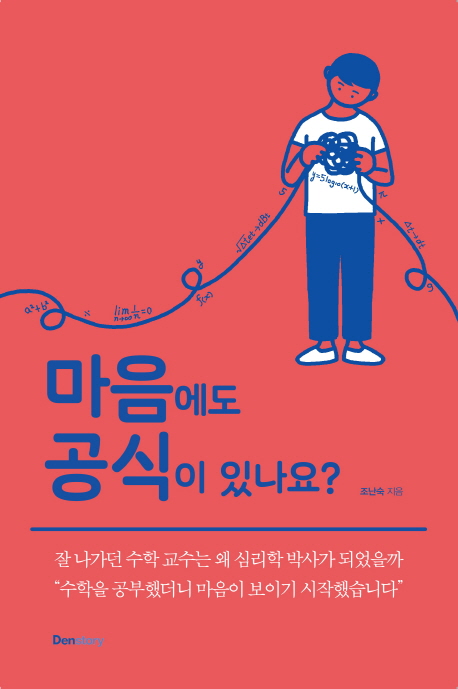

마음에도 공식이 있나요?

- 저자

- 조난숙

- 독후감

- 5건

책소개

수학 교수가 풀어내는 심리학의 정석

수학과 심리학. 전혀 연관성이 없는 것 같은 두 학문에는 의외로 공통점이 꽤 많다. 두 학문은 모두 과학인 동시에 예술적 속성이 많으며, 패턴을 연구한다. 수학과 심리학은 둘 다 ‘문제 풀이’가 주 활동이라고 할 수 있다. 문제 해결 과정이 어려운 것은 마찬가지이며, 때로는 아무리 노력해도 답을 찾을 수 없을 때도 있다. 해답에 이르는 경로가 여럿일 수도 있다. 물론 두 영역 모두에서 풀이 과정 자체는 의미 있는 궤적이 된다.

이 책은 이처럼 다른 듯 닮은 심리학과 수학에 대한 융합적 접근을 시도한다. 수학이 우리의 마음 또는 인간 관계와 어떻게 연결되는지를 이야기한다. 이러한 시도가 가능한 것은 오롯이 저자의 특이한 이력 덕분이다. 수학과 상담심리 전공으로 박사 학위를 2개나 갖고 있는 저자는 현재 학부에서는 수학과 심리학을, 대학원에서는 상담심리를 강의하고 있다.

-

조난숙 마음에도 공식이 있나요 독후감

- 독후감/창작| 2024.12.12| 1 페이지| 1,000원| 조회(42)

-

조난숙 마음에도 공식이 있나요 독후감

- 독후감/창작| 2024.09.20| 1 페이지| 1,000원| 조회(86)

-

마음에도 공식이 있나요 독후감

- 독후감/창작| 2024.05.30| 1 페이지| 1,000원| 조회(140)

-

마음에도 공식이 있나요 독후감

- 독후감/창작| 2024.05.21| 1 페이지| 1,000원| 조회(153)

-

마음에도 공식이 있나요 독후감

- 독후감/창작| 2024.04.27| 1 페이지| 1,000원| 조회(186)

문서 초안을 생성해주는 EasyAI